為進一步提高集團公司全體員工廉潔文化意識,涵養風清氣正的企業文化氛圍,紀檢監審部特推出《黨風廉政建設專欄》,定期發布黨紀法規、廉政知識、廉潔故事等內容以供大家一起學習,共同筑牢拒腐防變思想,守好廉潔自律堤壩。

“草木有本心,何求美人折!”這句詩出自《唐詩三百首》開篇第一首《感遇·其一》,詩人用春蘭秋桂的芬芳美質,抒發了自己追求清操非為虛名的高雅志向。

這首詩的作者,便是唐代著名的詩人宰相張九齡。他的另一首《望月懷遠》中的千古名句“海上生明月,天涯共此時”更是家喻戶曉、廣為傳誦。

張九齡,字子壽,唐代韶州(今廣東韶關市)人,是嶺南地區第一位經由科舉登臨相位之人,也是唐代及之前官職最高、影響最大的粵籍歷史人物。他以相業與詩文并舉昭灼后世:他是唐玄宗心目中的“文場之元帥”,是開啟山水詩“清澹”一派的盛唐詩宗;他亦是史家公認的“開元賢相”,《資治通鑒》以“尚直”一詞概括其政治表現,“風度得如九齡否”更是一度成為唐玄宗選拔官員之標桿。張九齡在生前身后受到歷朝歷代從官方到民間的普遍尊崇與景仰,贏得了“自古南天第一人”的曠世美譽。

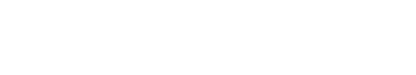

張九齡像

韶關市委宣傳部供圖

2020年適逢張九齡辭世1280周年。韶關現存有張九齡故居、張九齡墓、張九齡紀念館等相關遺址。近年來遍布轄區三江六岸的網紅打卡地點——“風度書房”,其靈感同樣來源于“九齡風度”。今年1月,占地面積超1.4萬畝的韶關張九齡紀念公園和韶州歷史文化博物館同時宣布動工。“九齡風度”被重新定義為“以民為本,德望為先,才杰廉明,尚直寬和”,注入了嶄新的時代內涵。

犯顏敢諫公私分明

梅關古道張九齡銅像廣場

蔡三朋攝

張九齡(678-740)出生于韶關一個地方官宦家庭,祖上是中原移民。七歲即聰慧能文,十三歲時就向廣州刺史王方慶毛遂自薦,贏得后者“此子必能致遠”的贊賞。他通過科舉,進入仕途。先進士科登第,再于“材堪經邦科”登第,被擢為秘書省校書郎;繼而又登“道侔伊呂科”高第,升為左拾遺。此后官至中書令,左遷右丞相,再貶荊州長史,其政治生涯幾乎橫跨了整個“開元盛世”。

張九齡在其所著的《曲江集》存詩中,曾自比為一只來自南方的渺小“海燕”,有幸乘春天來到長安“玉堂”庭前(《詠燕》)。詩里提到的“春天”,指的便是唐代國力的強盛以及在此期間逐漸成型的一項具有劃時代意義的典章制度——科舉取士制。士人應舉,不必經過推選,可“投牒自應”,即自由報考,為大量像張九齡這樣出身遐遠、來自社會中下層的人才打開了施展抱負的空間。

《曲江集》中孤根、孤桐、孤雁之類的自喻隨處可見,一方面展現出作為詩人的張九齡貞潔孤高的性情,另一方面“常恐橫議侵”等字句也流露出深切的憂憤與孤獨感。這在很大程度上與其忠直耿介、一絲不茍的個性有關。正如其外甥、書法家徐浩在《唐尚書右丞相中書令張公神道碑》中所言,張九齡“善惡太分,背憎者眾”,以致“百犬吠聲,眾狙皆怒”,“每讀韓非《孤憤》,涕泣沾襟。”而《孤憤》正是韓非有感于戰國時期的韓國“廉直不容于邪枉之臣”的局勢而寫成的(參見《史記·老子韓非列傳》)。

對于張九齡的“尚直”,新、舊《唐書》及《資治通鑒》等史料記載,唐玄宗即位后不久,才蒙“圣恩”賞識的張九齡立即上奏,指出玄宗未進行“郊祀”(在國都郊外舉行祭祀祈福儀式),不符舊禮。

隨后,他又上書首席宰相中書令姚崇,直陳其因徇私情致使用人失當,應遠離諂佞浮躁之人,提攜品行純厚之士,甚至敬請姚崇“清省自修”。因與姚崇不合,張九齡不得不于716年秋辭官南歸。

哪怕是對有恩于自己的“貴人”,他照樣是公事公辦,不顧情面。開元六年(718),張九齡因開通大庾嶺有功,重返朝廷,拜左補闕。《新唐書》載,繼姚崇之后擔任宰相的張說一向對其才華頗多贊美,常說“(九齡)后出詞人之冠也”,多番向玄宗大力舉薦。兩人私下還曾互通譜系,認為同宗。

然而,開元十三年(725)玄宗封禪泰山之時,張說趁機將其親信列為隨行人員,借機加官賜爵,遭到了時為中書舍人(負責起草詔令)的張九齡的強烈反對。張九齡認為,官爵為“天下公器”,若將公器用作犒勞舊部、拉攏人心之私用,必定會令“四方失望”,招致“譏謗”。張說不予采納,不久果遭彈劾。張九齡也因與張說往來密切而受到牽連,由京官外放為冀州刺史。

守正嫉邪遠見卓識

張九齡雕像

韶關市委宣傳部供圖

從公元727年開始,張九齡先后在洪州、桂州等地任職,至731年任秘書少監兼集賢苑學士副知院事,第三次重回大唐權力中心,此后一路升至宰相,但依舊“遇事無細大皆力爭”。特別是在重大人事任免、獎懲等問題上,他不惜屢次“犯上”,最終遭到罷黜。

對于官員錄用一事,張九齡一向秉持儒家選賢任能的觀點。他認為用人應視德才為先,不以個人資歷功勛為標準;宜唯才取實,不以個人親疏喜惡為依據;以實績為重,不以個人背景名望為衡量。早年他曾四次參與吏部品評應舉者等的考核工作,素來以量才“平允”著稱。

擔任宰相期間,他曾力阻玄宗啟用牛仙客為尚書。在他看來,牛仙客系自基層胥吏提拔上來,雖有地方治理的經驗,但終究學識不足,“目不知書”,不具備出任尚書這樣的中央朝廷柱石應有的素質。

而南宋洪邁所著的《容齋隨筆》提到,張九齡曾經為牛仙客的父親撰寫《贈涇州刺史牛公碑》,文中對牛仙客在涼州都督任上的政績予以了充分肯定,足見張九齡與牛仙客“非有夙嫌,特為公家忠計耳。”

至于張九齡反對玄宗拜李林甫為相,雖未有具體說明,但張、李二人為官、行事,一個“守正嫉邪”,一個“口蜜腹劍”;一個不愿虧耗國用,主動辭謝皇帝賞賜的田宅財物(《讓賜宅狀》),一個貪墨自肥、貨賂公行,可謂南轅北轍。

《開元天寶遺事》載,唐玄宗曾召集近臣宴飲觀魚。李林甫趁機阿諛,說魚兒鮮活可愛,“賴陛下恩波所養。”而張九齡卻很不“識趣”地反唇相譏,稱池子里的魚有如“陛下任人”,徒為妝點景致,令玄宗甚為不悅。

開元二十四年(736)初冬,唐玄宗在東都洛陽,本擬次年春西還長安,因故打算即刻返回。張九齡考慮到“農收未畢”,建議推遲動身,以免沿途擾民。而李林甫卻深明“圣意”,說天子往來行幸何必擇時,主張即日西行。

在太子廢立一事上,兩人更是爆發激烈沖突。李林甫為巴結寵妃武惠妃,攛掇玄宗廢太子李瑛,改立武惠妃之子、壽王李瑁為王位繼承人。張九齡極力勸諫,向玄宗歷數歷史上輕易更立太子導致國家內亂的前車之鑒。李林甫與武惠妃暗地派人傳話,告知張九齡如愿襄助,“宰相可長處”,不料遭到其嚴詞怒斥。張九齡將此事奏報玄宗,于是太子之位暫時得以保全(參見《資治通鑒·唐紀三十》)。

開元后期,玄宗漸漸疏于理政,溺于享樂,對待張九齡的態度也愈發微妙。一方面,對于張九齡在自己壽宴上獻上一部論述前世興廢、意在警示的《千秋金鑒錄》當做賀禮,他有意展示出寬宏雅量,下令褒獎;另一方面,又不滿其頻頻“忤旨”,甚至懷疑其陰結朋黨,遂怒而逐之。

張九齡曾斷言李林甫“恐異日為廟社之憂”,又觀察安祿山舉止驕蹇,預言其將來必反,都被事實所應驗。李林甫為相十九年,絕盡言路,黨同伐異;安祿山擁兵自重,割據河朔,終致“漁陽鼙鼓動地來,驚破《霓裳羽衣曲》”(白居易《長恨歌》)。

安史之亂爆發后,玄宗逃亡四川,此時張九齡辭世已有十多年。憶起這位公忠體國的舊臣告誡,玄宗悔恨不已,特地派人前往韶州祭奠,撫恤張氏家人。

開通庾嶺造福于民

九齡園

歐德亮攝

“始終行一意,無乃過愚公。”(《雜詩五首》)。張九齡對朝廷的忠誠從未改變。《唐詩紀事》載,罷相前夕,唐玄宗特命高力士賜給張九齡一柄白羽扇。當時即將入秋,扇子很快便成無用之物,張九齡頓時明了其中的用意,立即作賦表白心跡——“茍效用之得所,雖殺身而何忌”(《白羽扇賦》)。

無論榮辱得失,他并未因仕途遇挫而消沉,外放期間仍盡心竭力,在農桑、賦稅、商貿、基建等領域,同樣表現出遠見卓識。“九齡風度”亦因張九齡務實肯干的作風,彰顯出鮮明的嶺南人文色彩,實現了“仰望星空”和“腳踏實地”的辯證統一。

例如在任河南開稻田使期間,張九齡曾試圖在中原地區普及嶺南先進的水稻種植技術。這個設想雖在當時未能成功,卻在北宋成為了現實,增加了中原糧食產量。范仲淹在《晉祠泉》中就曾描述過黃河流域“千家溉禾稻,滿目江鄉田”的景象。這足以證明張九齡在發展農業方面的超前眼光。

更具典型意義的,是他在第一次南歸期間,見秦代開鑿的梅關古道年久失修,“人苦峻極”,便向朝廷獻狀請開新路,將嶺南的豐富物產運轉至內地,達到補充財政府庫、滿足江淮地區供應需求的目的。在玄宗的支持下,張九齡于開元四年(716)冬,以左拾遺內供奉身份主持筑路工程,勘測、設計路線等工作均親力親為。工程啟動時正值農閑時節,得到了當地老百姓的踴躍擁護,不到兩年即宣告完工(參見《開鑿大庾嶺路序》)。

這條古代的“京廣線”長十多公里,南通廣東南雄,北接江西南安,可供五輛馬車并行,沿途還設有驛亭。直至1936年粵漢鐵路開通之前,它一直為溝通南北、振興文教、促進融合發揮了不可替代的作用,澤被后世一千多年。

“所不賣公器,動為蒼生謀。……感激有公議,曲私非所求。”(王維《獻始興公》)。為政不求名位爵祿,而在乎民生福祉,王維、孟浩然、杜甫、王昌齡、蘇軾等文壇大家都曾為張九齡的高風亮節所動容,以詩文相頌。在他的垂范激勵之下,韶關從唐至清,共涌現進士近200名,憑人杰地靈而聞名遐邇。

然而,張九齡未能逃出“自古忠臣多悲切”的命運怪圈,折射出封建皇權專制之下的諍諫監督體系的根本缺陷——吏治風紀如何,嚴重依賴于最高統治者的個人意志與政治素養,廉潔奉公者往往需要付出高昂的代價。位列凌煙閣二十四臣的魏徵,就曾因頂撞唐太宗李世民而險些惹來殺身之禍。魏徵因此感慨:“陛下導臣使言,臣所以敢言。若陛下不受臣言,臣亦何敢犯龍鱗、觸忌諱也!”(《貞觀政要》卷二)。

在今天,堅持和完善黨和國家監督體系,強化對權力運行的制約和監督,已成為推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容,擺在中國共產黨治國理政的重要位置。只有把權力關進制度的籠子,才能遏制權力的濫用和腐敗的滋生,這也是張九齡的故事留給今人的深刻啟示,值得我們重視和反思。

-END-